2021

-

人と違うということ

Minagi Shinohara 2021. 9.28 by Keio Fashion Creator

-

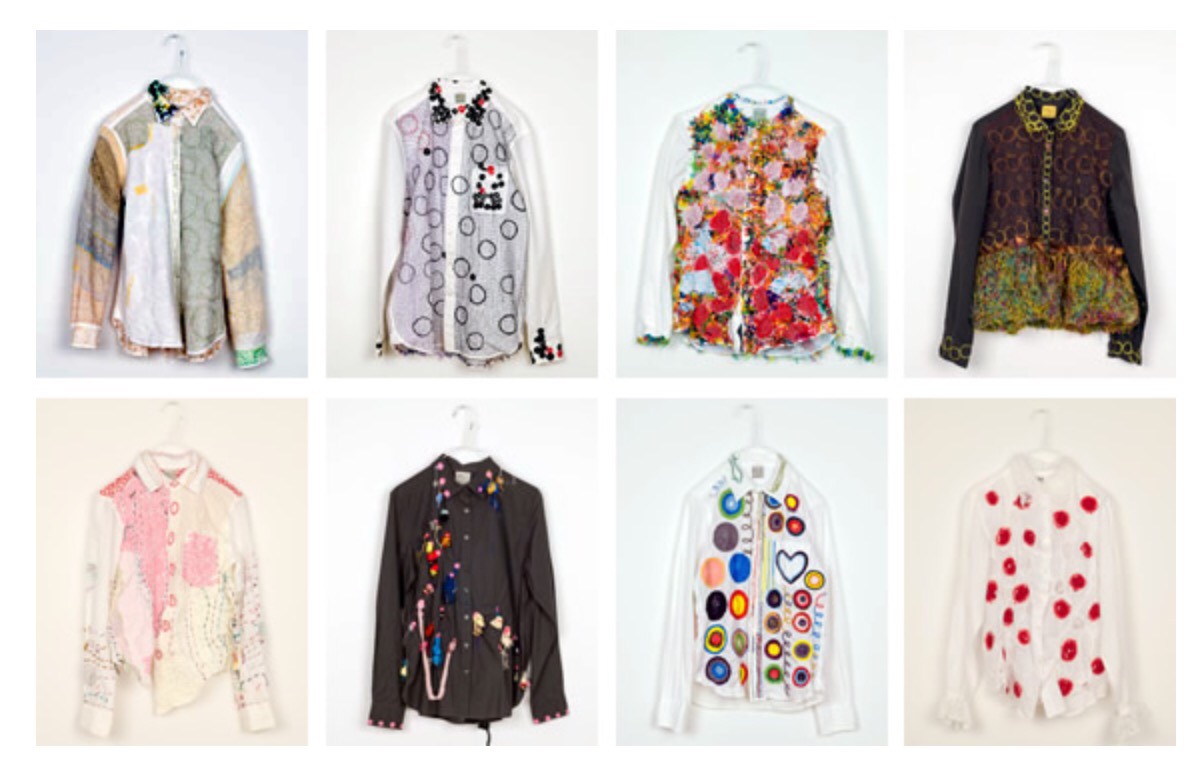

見えないファッション

yuma kumatoriya 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator

-

みんなに持って欲しいマインド

Koki Kanamori 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator

-

流行のサイクル

nao matsushita 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator

-

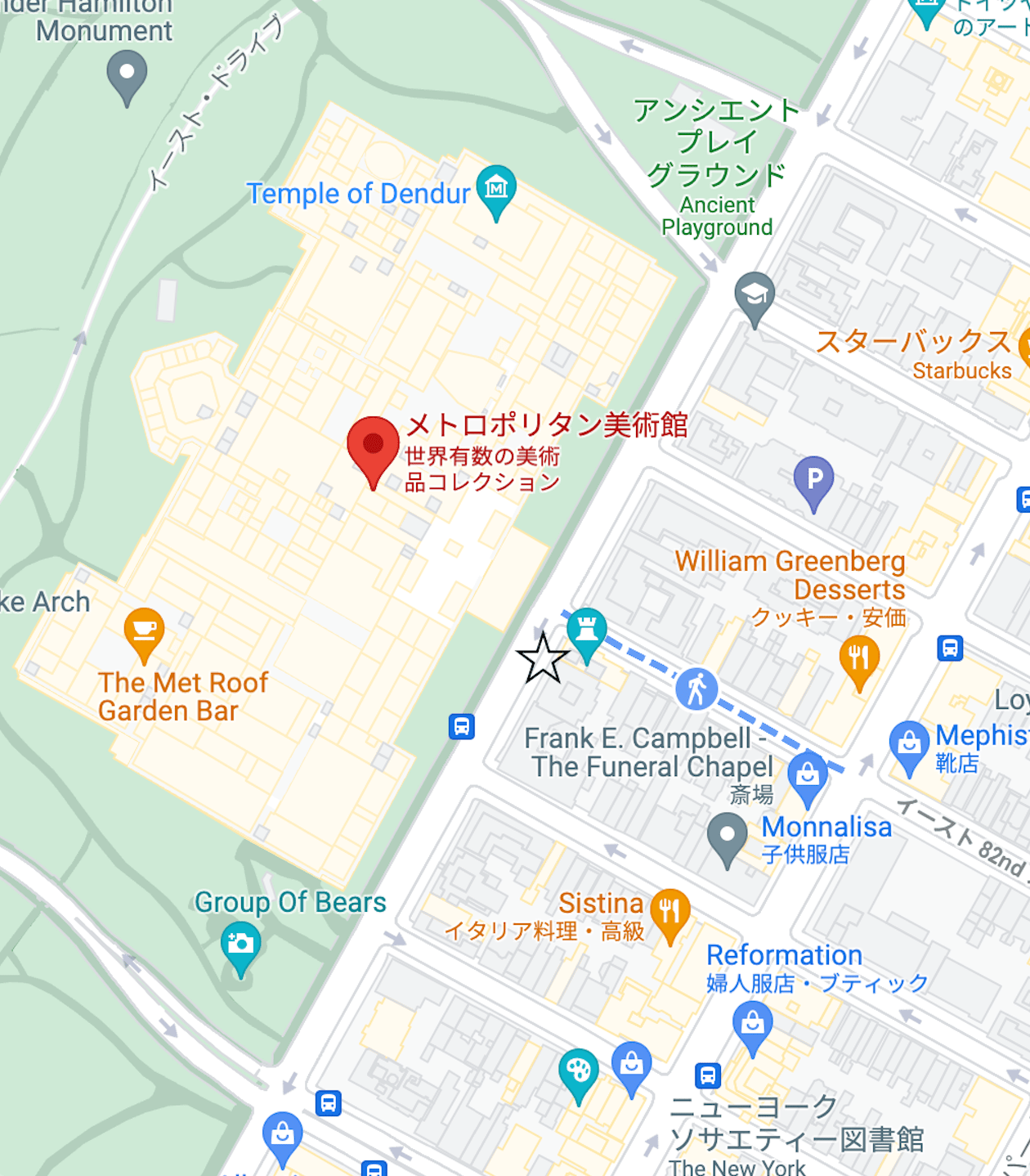

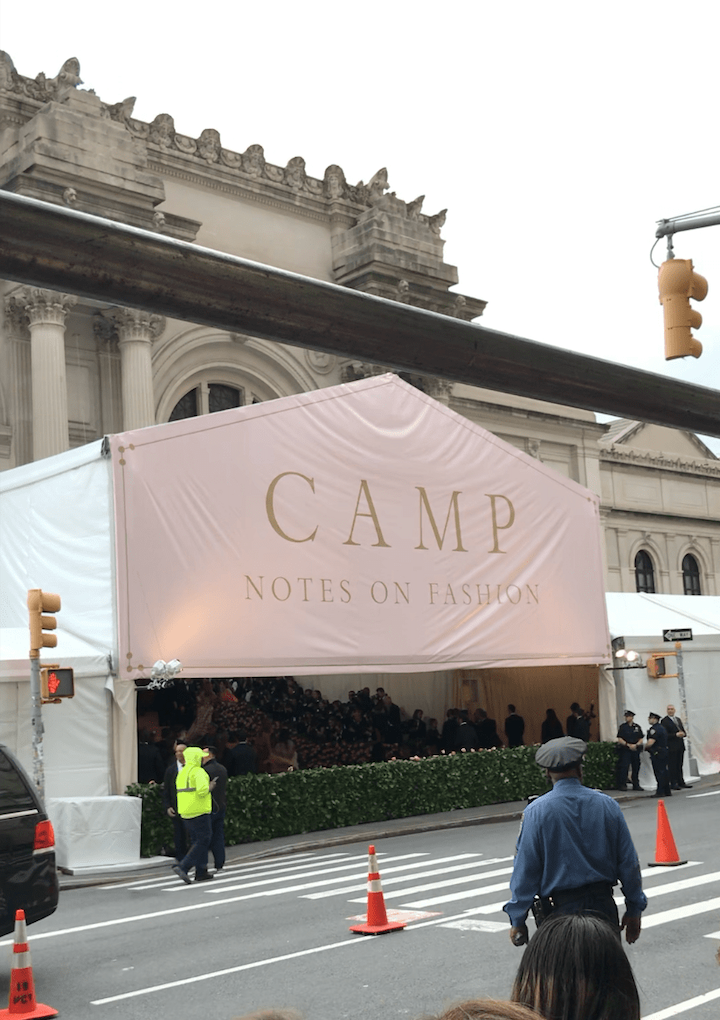

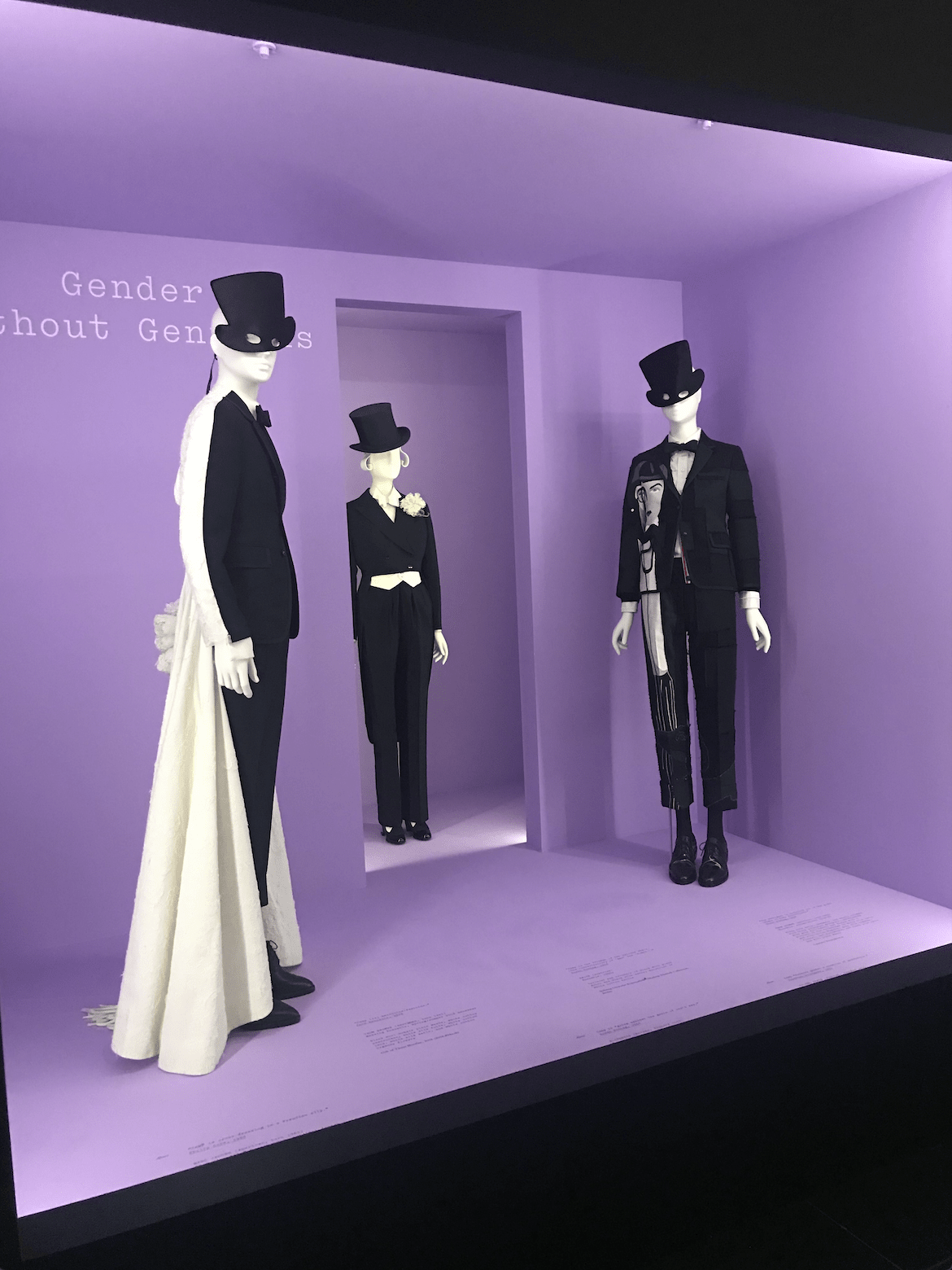

Met Galaの野次馬をした話

Momoko Sugita 2021. 9.21 by Keio Fashion Creator

-

魅惑のグルメエッセイ

Hiyori Iwase 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator

-

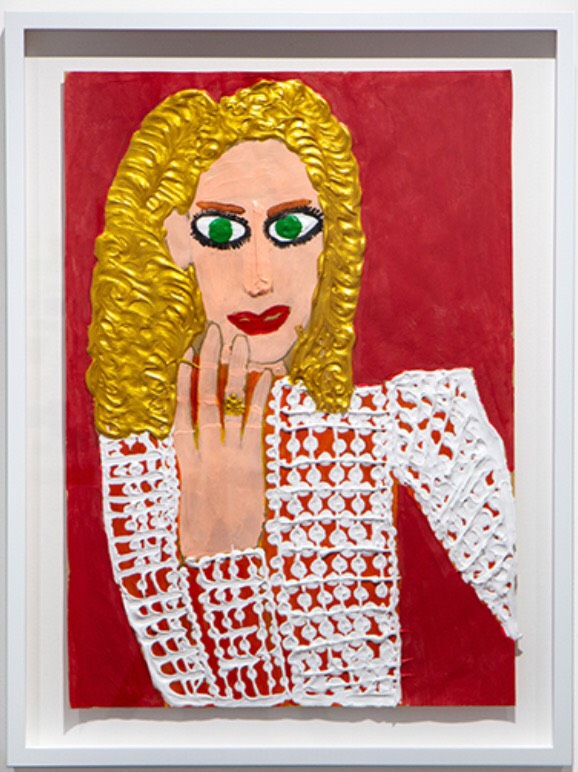

ゴルチエのプレタポルテ復活とsacai×Jean Paul Gaultier のカプセルコレクションについて

ryotaro hayashi 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator

-

それぞれ違う人間

kokona umebayashi 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator

-

one of the top

akari ono 2021. 9.14 by Keio Fashion Creator

-

私の特技

konoko 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator

-

かつての服たちへ

Kyoka Hashimoto 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator

-

僕の好きなマガジン

daiki adachi 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator

-

自意識の話

akari ono 2021. 9.07 by Keio Fashion Creator

-

街の風景

Kyo Ishibashi 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator

-

ルッキズムについて

sara takeuchi 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator

-

映画とファッション

YU MURAI 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator

-

歳を取ること、スタイルの変容、そしてダンディズムについて

haruki sugiyama 2021. 8.31 by Keio Fashion Creator

-

服を介して

SHIORI NAKAMURA 2021. 8.24 by Keio Fashion Creator

-

服と私の関係性

Marina Miyake 2021. 8.24 by Keio Fashion Creator

-

服を通じて日常から私が感じること

meguri takano 2021. 8.24 by Keio Fashion Creator

-

きたい

Hinako Kutara 2021 8.24 by Keio Fashion Creator

-

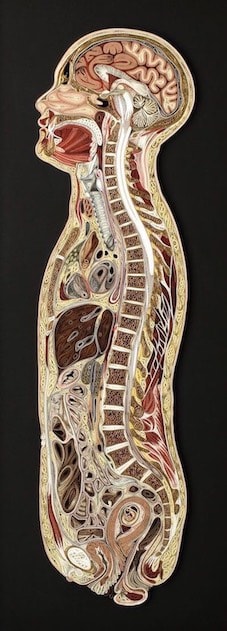

アンドレイ・タルコフスキー『ノスタルジア』を読む

Yuto Tanishiki by Keio Fashion Creator